究極の過越

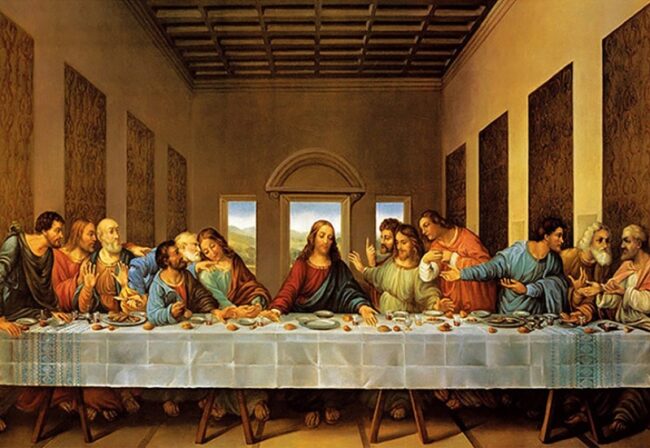

聖書箇所;ルカの福音書22章7節~20節 メッセージ題目;究極の過越 私もクリスチャン生活が長くなると、いろいろな教会で「主の晩餐」(この呼び方は保守バプテスト同盟の教会で用いられることが多く、基本的に「聖餐式」と呼ばれます)にあずかってきました。これ、執り行う方法もいろいろでして、パンも普通の食パンにかぎらず、カレー屋さんの「ナン」のような素材だったり、薄いクラッカーのようなものだったり、ウエハース、というより、「えび満月」ってお菓子(わかりますか?)の、まったく味がついていないような素材だったり、大きな塊から少しずつちぎったり。韓国の場合は、カステラみたいに黄色くて甘い味がついたものが多かったです。 ぶどう汁も、アルコールの入ったワインを使ったものも体験しています。それまで私はぶどうジュースの甘い味に慣れていたので、それを口にして、苦い、というか、辛い、というか、不思議な感じがしたものです。ほかにも、ぶどう汁の入った大きな入れ物に、例の味のしない「えび満月」みたいなのを浸したり。この場合は、ぶどう汁を「飲む」ということはしません。 私は教会に通いはじめて、バプテスマを受けるまでに1年以上かかりました。それは中学生の多感な時期で、礼拝で何が嫌だって、聖餐式の時間でした。周りはというと、聖餐のパンとぶどう汁を口にしている。自分はあずかるわけにはいかない。あれ、ほんとに小さなものなんですが、欲しいって思うんですよね。 その後、私も晴れてバプテスマを受け、聖餐にあずかれるようになりましたが、聖餐式、主の晩餐のほんとうの意味、というより、有難さを知るようになったのは、韓国に神学留学をしてからでした。日本の教会が大切にしていない、という意味ではありません。韓国教会の場合、もっとダイナミック、というより、動的な感じなのです。韓国教会が主の晩餐をそのようにダイナミックに大切にしている、そのリアルな現場に、私も主の晩餐にあずかる立場で何度も立ち会わせていただき、その素晴らしさを体験したものでした。 これは、私が実際居合わせたことがないケースですが、やはり日本からいらしていた神学生の奥さんから、こんなことを聞きました。すごいのよ、うちの教会の聖餐式では、聖餐にあずかったおばあさんの信徒が、うわーん! って大泣きするのよ。私は韓国で暮らしていて、もう、おばあさんのその霊的な感覚が、とてもよくわかるようになっていました。 主のみからだをいただけるんですよ。血潮をいただけるんですよ。この罪人が! もったいないことではないですか。あの、「アメイジンググレイス」の聖歌のように、「驚くばかりの恵みなりき この身のけがれを知れるわれに」……生きていて、みことばと祈りの生活を積み重ねれば積み重ねるほど、自分自身のけがれ、みにくさ、きたなさ、至らなさ、そういったものが見えてならなくなり、耐えがたくなる。それなのに、イエスさまはすべて赦してくださっている。そんな私たちに、ご自身のみからだと血潮を口にすることを許してくださっている。何と感謝なことでしょうか。 さて、この「主の晩餐」、この名前は、主イエスさまが制定された晩餐という意味であるわけですが、その主の晩餐の制定を宣言されたみことばが、今日お読みしたみことばです。イエスさまが、これはわたしのからだです、とおっしゃる以上、それは単なるパンではなく、主のみからだとしていただくのです。これはわたしの血です、とおっしゃる以上、単なるぶどう汁ではなく、主の血潮としていただくのです。 このように信仰を持っていただくには、主が定められたみことばに従順に従うことが前提であり、私どもが、信仰告白をもって父・御子・御霊の名によりバプテスマを受けている人に配餐を限定しているのは、その従順ということにおける秩序という事情があるからです。けっして差別しての意図ではありません。というより、そういうことをきちんと理解したうえで礼拝に集ってくださるならば、それはとても感謝なことです。 さて、イエスさまはこの、弟子たちとともに囲んだ食卓において、極めて意味深なおことばを語っていらっしゃいます。まず、イエスさまは、15節のようにおっしゃっています。そう、この食卓を弟子たちと囲むことを、イエスさまご自身が、切に願っていらっしゃったのでした。 なぜ、彼らとともに食事をすることを切に願っておられたのでしょうか? それはルカの福音書22章28節から30節のみことばをお読みすると、イエスさまのそのお気持ちをお察しすることができます。 たとえ火の中水の中、ということばがありますが、イエスさまにどこまでもついていきたい、という願いは、クリスチャンならばだれもが持つものでしょう。しかし、いざイエスさまについていこうとすることは、簡単なことではありません。現にイエスさまは、このおことばをお語りになった直後、シモン・ペテロが、イエスさまのことをいざというときに知らないと言う、と予告され、そして、そのとおりになりました。 そんな弟子たちはしかしそれでも、イエスさまと苦難をともにすることが許されてきましたし、また、「今はついてくることができません。しかしのちにはついてきます」とイエスさまに言っていただいているとおり、このときのペテロがそうだったように、大事なときにつまずくような失敗をするにせよ、最後にはイエスさまについていくものである、というわけです。 そんなあなたたちと、わたしはこの過越の食事、最後の晩餐をともにすることを、心から願っていたのですよ、というわけです。イエスさまについていくことは、ただ、イエスさまの恵みがあって、はじめてできることです。いったい、イエスさまについていっても何もないと思うような人間、この世の価値観がすべてと思うような人間が、イエスさまに喜んでついていくことなどあり得るでしょうか? そんな人間が、イエスさまについていけたならば、それはひとえに、恵みというべきことですし、そのように恵みをいただいた人と、イエスさまは、ご自身の肉と血潮にあずからせる、究極の食卓をともにすることをお喜びになったのでした。 もうすこし、イエスさまのおことばを見てみましょう。特に、16節、18節のみことばに注目します。イエスさまのこのおことばからは、2つのことが重なって見えてきます。まず、この過越の食事は、イエスさまにとっては、この地上における最後のものであったということです。すなわち、イエスさまは一夜明ければ不当な裁判にかけられ、十字架にかかって死なれます。しかし、三日目によみがえられ、復活の御姿をもって弟子たちに現れてくださいます。しかし、それは40日の間のことで、イエスさまは天に昇られます。すなわち、この過越の次の年の過越のときには、もうイエスさまは弟子たちの前にはいない、弟子たちとともに過越の食事をすることはできない、というわけです。 また、特にこれは18節のみことばからわかることですが、こういう意味もあります。言うまでもなく、過越の祭りというものはイスラエルの民たる者ならば、年に一度は必ず守るべき大事なものです。そんなイエスさまは、「ぶどうの実からできたものを飲むことはない」とおっしゃっています。これは、もはやあなたがたとぶどう酒を囲んだ宴をともにすることはない、という意味もさることながら、それこそストレートに「ぶどうの実でできたものを飲まない」という意味でもあるわけです。つまり、次の年の過越の祭の前にイエスさまが「ぶどうの実でできたもの」を口にされることによって、早くも神の国が実現することが暗示されているわけです。 そのことは、ヨハネの福音書19章28節から30節に明らかです。イエスさまは十字架のうえで最期をお迎えになるにあたり、ぶどう酒をお受けになりました。もっとも、このぶどう酒というものは、飲んで陽気になるようなものとは程遠いものです。ほかの箇所を読むと、苦みを混ぜたぶどう酒とあります。十字架の上で脱水状態になるため、どうしても水分を欲しがる受刑者が口にすると、あまりに苦く、苦痛がさらに増し加わるという、残酷な効果があるとも言われています。また一方では、あまりに苦しい十字架刑のその苦しみを軽減する、麻酔の役割をするとも言われています。しかし、いずれにせよ、楽しむために口にするぶどう酒ではなかったのはたしかなことです。 それでもイエスさまはこのとき、たとえぶどう酒と呼べるような代物ではなかったとはいえ、ぶどうの実でできたものを口にしておられるわけです。このとき、何が起きたのでしょうか? そうです。イエスさまが予告されたとおり、過越が神の国において成就したのです。過越というものはもともと、神の義が示されていながら神を認めず、神の民であるイスラエルを虐げる一方だったエジプトに対し、神さまが怒りのさばきをお下しになったこと、そう、王の子どもから奴隷の子ども、家畜の子に至るまで、長子という長子をことごとく死なせられた、その怒りを、門とかもいに血を塗ったイスラエルの家については過ぎ越された、そのことを記念した祭りでした。たしかにこのとき、イスラエルには格別のあわれみが注がれ、神を神としないゆえに神の民であるイスラエルを虐げたものに、神さまは死をもって怒りを注がれたわけですが、残念なことに、それからも人は罪を犯すことをやめませんでした。それは、こうしてあわれみによって怒りを過ぎ越していただいたイスラエルの民とて例外ではありませんでした。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができなくなった、それが人というものでした。 そんな人にとって、イエスさまは究極の過越の子羊として、ご自身を十字架の上におささげになりました。考えてみましょう。人の罪はどれほどのものであったか。神の御子を十字架につけて、あらゆる呪いを浴びせ、なぶり殺しにするほど、それほど人の罪は極限に達していました。 ルカの福音書23章、27節以下をお開きください。群衆は十字架につけられるイエスさまを嘲笑いに集まっていた中、イエスさまについてきた女性たちは、泣いて悲しみながら、ゴルゴタの丘に向かうイエスさまのあとをついていきました。しかし、イエスさまはおっしゃるのです。 神のいのちが通う神の民イスラエルのことを、イエスさまは、青葉を茂らせる生きた木になぞらえられました。そんなイスラエルに、途方もないさばきが待ち受けているというのです。それは、みことばにおいて何百年にもわたって預言されていたキリストがこの地に来られたというのに、いざこの地に来られたキリストを一切認めず、十字架送りにさえするほどの大罪を犯したからです。 そしてイエスさまはおっしゃいます。「枯れ木には、いったい何が起こるでしょう。」生木になぞらえられたイスラエルさえ焼き滅ぼす神の怒りの炎がこの地に臨んだならば、神のいのちから断絶された異邦人、すなわち、イスラエル以外のすべての民は、ひとたまりもなく滅びるしかありません。もはやこの地上に生きることを許される人間など、ひとりとしていないことになります。 しかし、あれから2000年経った現在、イスラエルの民はたしかに壮絶な苦しみを何度も体験してきましたが、現実として、なお世界に影響を与える民族として生きつづけています。異邦人なる者たちは言うまでもありません。みな、生きています。増え広がっています。それにその民の中から、まことの神さまを信じて永遠のいのちをいただいた人は数知れず。私たちももちろん、それに含まれているわけです。死んだり滅びたりすべきだった私たちは、なぜこうして祝福のうちに生きているのでしょうか。 それは、この怖ろしい予告をされたイエスさまが、十字架につけられたとき、御父に祈られたからです。34節。おそらく、このときほど、神の怒りが地上に臨んだ時はなかったのではないでしょうか。もはや神の民であるはずのイスラエル人、ユダヤ人さえも、一切免れることのなかった神の怒りが、全人類に臨んだ瞬間ではなかったでしょうか。その怒りを、イエスさまは十字架の上で両手を広げ、受け止め、すべての人をその怒りから守ってくださいました。 そうです。十字架こそは、究極の神の怒りを過ぎ越す、究極の過越です。十字架という、この究極の過越を前にしては、もはや新たになにがしかの血が流される必要はありません。イエスさまの十字架によって私たちは神さまと新しい契約、永遠に破棄されることのない契約を結び、十字架をもってほんとうに到来した神の国に入れていただき、神の国を生きるものとしていただいたのです。 私たちがイエスさまのお定めになったとおり、パンと杯にあずかるということは、私のために、そして、私たち教会のために、イエスさまが十字架の上でみからだを裂き、血潮を流してくださった、そのみわざに感謝することです。それをいただくというこは、私、そして私たち教会が、十字架にかかられたイエスさまとひとつ、ということです。 しかし、イエスさまは十字架におかかりになり、死なれて、それで終わりではありませんでした。イエスさまは復活されました。私たちがあずかる主の晩餐はまた、復活され、今も生きておられるイエスさまと囲む、喜びの晩餐でもあるのです。 十字架と復活はコインの表裏のようなもので、どちらが欠けてもほんとうの意味でイエスさまというお方を体験していることにはなりません。もし、私たちが、教会生活において、喜びということばかり追求してしまっているようならば(それももちろん大事なことですが)、どこかで立ち止まって、こんな罪人の私のために十字架におかかりになったイエスさまの恵みに思いを馳せるときが必要でしょう。 今日いただく主の晩餐は、もちろん、復活のイエスさまとともに味わう喜びの晩餐にはちがいありませんが、今日に関しては、イエスさまが苦しみをもって私たちを神の怒りから過ぎ越させてくださり、それゆえに神の国が実現した、そのみわざを分かち合わせていただくものとして、厳かな心でいただきたいものです。