イエスさまを迎える準備

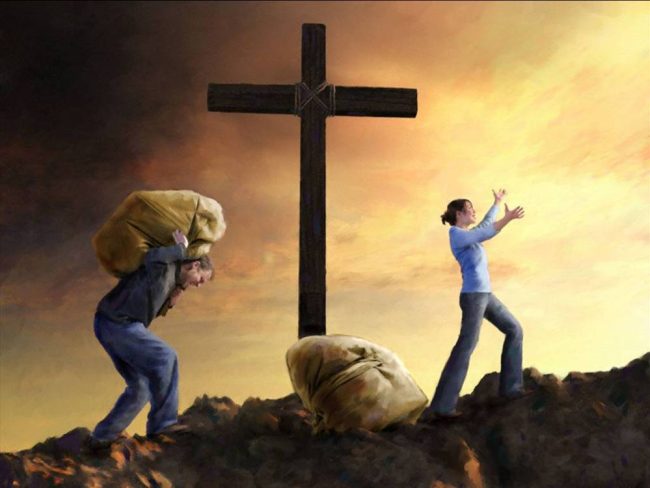

聖書箇所;マタイの福音書25:14~30/メッセージ題目;イエスさまを迎える準備 一年終わりの日曜礼拝となりました。今年教会は、「イエスさまを迎える準備をしよう」という標語のもと、コロナ下2年目のこの年をともに歩んでまいりました。この年を締めくくるみことばに、マタイの福音書25章14節から30節のみことばを選ばせていただきました。このみことばは、イエスさまの再臨に備える私たちに、極めて大事なことを教えています。 さて、このみことばですが、当然みなさまにも、初めて聖書を読んだときというものはあるわけですが、初めてこの箇所をお読みになったとき、みなさまはどうお思いになったでしょうか? 私の最初の印象は、「理不尽だ!」主人から財産を預かっていたしもべたちは、預かれ、と言われたのであって、それを勝手に増やしたりしていいのか? しかも、そうして増やしたら主人にほめられたりしているし? そして、主人から預かっていただけのこの1タラントのしもべは、怒られるわ、タラントを取り上げられるわ、外の暗やみに放り出されるわで、踏んだり蹴ったり、主人はあまりにもひどい! これが、最初に聖書を読んだときの、私の正直な感想です。 もちろん、これからお話しすることは、そういう意味じゃないですよ、ということですが、ともかく、今日の箇所でイエスさまが旅に出る主人に例えておられることは、イエスさまが十字架にかかって葬られ、復活され、昇天されて天の御国に行かれるということです。旅に出るということは、また帰ってくる、ということです。そのようにイエスさまも、この世界の主人として、再びこの世界に帰ってこられます。その間、私たち主のしもべたちはどのように過ごすべきかということを、イエスさまはこのたとえ話をとおして、私たちに教えてくださいました。 主人は3人のしもべたちに、それぞれの能力に応じて、5タラント、2タラント、1タラントを預けます。1タラントは成人男子20年分の賃金に相当しますから、年収が300万円としてざっと6000万円、といったところです。とんでもない大金です。2タラントや5タラントとなると数億円にもなります。 いったい主人はしもべたちに、何のためにこんな大金を預けたのでしょうか? 預けてはおくが、手をつけるな? だったら、イエスさまはこんなありえないようなたとえをお語りになるはずがありません。 ちょっと脱線しますが、イエスさまがお語りになったたとえというものは、実際にあり得ることをわざわざたとえという形で語っていらっしゃるわけではないことにご注意いただきたいと思います。あり得る話ならば、ストレートに「教え」としてお語りになります。 「たとえ」というものは、あり得ない話を聴き手に投げかけられることによって、そのたとえの語る神の国というものの奥深さを聴き手に深く考えさせ、神の国を自分のものにしてほしい、という、イエスさまのいわば親心のようなものがもとになっています。 ですから、この「タラントのたとえ」も、あり得ないような話で神の国というものを考えさせるためにイエスさまがお語りになっているわけですが、これは、ルカの福音書19章の「ミナのたとえ」と読み比べれば、主人がどういう目的でしもべたちにタラントを預けたか、主人のその動機を知ることができます。そうです、「商売をしなさい」です。 商売をするのは言うまでもなく、お金を儲けるためです。それはことばを換えれば、「お金を増やす」ためです。主人がしもべたちにタラントを託したのは、そのタラントを増やすためです。 さて、5タラント預かったしもべは、5タラントもうけて主人にほめられ、2タラント預かったしもべも2タラントもうけて主人にほめられています。このしもべたちはなせほめられたのでしょうか。それは、主人のことばから読み取ることができます。 まず「よくやった」。主人は努力したことを評価しています。主人から預かったタラントを増やすために、商売という海千山千を相手にする厳しい世界に飛び込み、失敗や損失もものともせず努力したことを評価しています。 私たちの生きているこの世界も、イエスさまを証しするにはあまりにも厳しいです。反抗にあったり、無関心の反応を示されたりします。それでも私たちが、イエスさまによって救われた喜びにあふれて種を蒔きつづけるならば、たとえ人は評価しなくても、私たちの主人である神さま、イエスさまが充分に評価してくださいます。 主人はしもべを評価しますが、その評価はどれほどすばらしいものでしょうか?「良い忠実なしもべだ」。良いしもべです。私たちは、良い人、と評価されたくて努力するでしょう。 しかしその評価が、ほかならぬ主人からもらえるのです。どんな評価がしもべとしてもらえる最高の評価でしょうか? それは、あなたは忠実だ、という、この評価につきるのではないでしょうか? そのように神さま、イエスさまは、私たちが恵みの中で努力したことを、ご自身に対して忠実であったと認めてくださり、良いしもべだ、と、最高の評価を与えてくださいます。 主人はどのような点で、このしもべが忠実であると評価するのでしょうか?「おまえはわずかな物に忠実だったから、多くの物を任せよう」。私たちにとって大事なのは、イエスさまがここでおっしゃった、わずかな物とは何を指すのか、ということを、きちんと理解しているかどうかということです。それは端的に言って、わずかな物に比べての多くの物、つまり、神の御国を任されるにふさわしいだけの備えを、ふだんから積み重ねているか、ということです。 主人の財産を商売という形で増やしたしもべたちは、その商売を展開するにあたって、だれのしもべであるか、ということを前面に出して営業をします。私のこの商売は、主人の命(めい)を受けていしていることです。そうしてしもべに対して、と同時に、主人に対して、相手の信用を勝ち取り、主人に対する信用と信頼という領域をこの世界に増やしていくわけです。 私たちも同じことで、私たちも自分の名前や顔を売るためにこの世界に生きているのではありません。私たちの主人であるイエスさまをこの世界の人に知ってもらおうと、私たちはこの世界の必要とされている領域に行って愛の奉仕をし、ささげものをします。イエスさまの福音を宣べ伝えます。人々をキリストの弟子にします。そうすることで、私たちの周りから神の国が広がっていきます。 このように、つねに神さまの御国とその義を第一とする生き方をするならば、神さまはわたしたちのその歩みを覚えていてくださり、私たちがのちの世ではるかに素晴らしい天の御国に入ることができるように、私たちを祝福してくださいます。 そしてこの歩みは、「主人の喜びをともに喜ぶ」ことなのです。主人に喜んで忠実に仕えるしもべは、主人が喜びの人だということを知っていて、自分も主人とともに喜びたい一心で、今日の働きに種を蒔くのです。 私もこれまでのクリスチャン生活で、たくさんのクリスチャンに出会ってまいりましたが、いい信仰を持っている人は、喜びを絶やさない人です。 「いつも喜んでいなさい」とみことばが語っている、そのとおりの喜びを、実に自然に表現できています。そういう方は、神さま、イエスさまが、私たちのことを喜んでおられることを知っていて、その喜びを知るから自然と喜びがあふれてくる、という印象を与えてくれます。 さて、ここまでが、主人に喜ばれた働き人がどうであったか、という、イエスさまのみことばであるわけですが、これと対照的な働き人、そう、主人の1タラントを土の中に埋めたしもべについて、今度は反面教師として見てみましょう。 24節、25節を見てみましょう。……このしもべが主人に対して抱いていた感情は「怖れ」でした。「蒔かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める、厳しい方……」 この主人の姿、聖書のどこかで見たことはないでしょうか? そう、出エジプト前夜のファラオの姿です。藁はやらないがれんがを今までどおりつくれ。つくれない者を厳しく打ちたたく。そのように民をいじめ、搾取するひどい権力者。このしもべにとっての主人のイメージは、そういうものだったというのです。 このしもべは何を怖れていたのでしょうか。もし、商売に失敗したら、主人からどんな目にあわされるかわからない。主人は、1タラント以上のことを自分に期待しているはずだから、その期待に応えられなかったら、何をされるかわからない。 とにかく、ほかのしもべたちとちがい、このしもべはタラントを増やすことをしていませんでした。しかたがなく、このしもべは言い訳に終始するしかありませんでした。ところがこのしもべが言い訳に選んだことは、なんと、主人の人となりはこんなだから私は怖くなった、ということだったのでした。 それを聞いた主人はどうしたでしょうか? わかった、私のことが怖かったんだね、許してあげよう、あなたに1タラントも預けた私が悪かった、そう言ったのでしょうか? とんでもありません。主人は激怒しました。 まず、15節を見てみるとわかりますが、主人はしもべの能力に応じてタラントを預けています。1タラント預けられたしもべは、ちゃんと1タラントを運用する能力があったことを、主人は知っていました。その能力があることは、しもべ自身も自覚していたはずです。問題は、その能力を持っていながら、ちゃんと行動しなかったことにあります。 しかし、もっと根本的な問題がありました。それはこのしもべが、主人とは自分にとってどのような存在かということを、はなから勘違いしていた、ということでした。 主人をこわい、と思うのはなぜでしょうか? 自分が、罰を受けるにふさわしいだけの悪を行い、それをやめようとしないからです。どこかで後ろめたい思いにさいなまれているわけです。それが、主人は理不尽に怖い存在、と間違ってとらえることにつながるわけです。 主人とはどういう存在かを間違ってとらえることは、主人が自分に望んでいることをまったく行おうとしない、不真面目な態度につながります。そのことは、このしもべが取った行動からも証明できます。 しもべは、自分に行動する力がないと認めるならば、その財産を銀行に預けてでもして、財産を増やすべきでした。銀行に預けるとはどういうことでしょうか? 銀行はむかしも今も、資産運用のプロです。お金の信用のないところに、人は大事なお金など預けません。主人の大金をあずかる銀行は、それを主人のために大切に運用し、ついには利息をつけて返します。銀行は、そのように運用するのは、自分たちをプロと見込んでお金を任せてくれた主人のためであることを理解しているわけです。 しもべにとっては、1タラントをまるまる銀行に預けることは、自分は主人に期待されるだけの能力がない、ということを公言するに等しいことでもあり、ちょっと恥ずかしいことではあります。しかしその恥は、最後の清算の時に主人からタラントを取り上げられ、出ていけ、となる恥に比べたら、何ほどのこともありません。 私たちはみな、賜物が異なっています。ある人は表に立ってバリバリ働くでしょう。ある人は裏方になってこつこつ働くでしょう。要はその働きを、神さまのためにしているかどうかです。 教会というものは、その賜物の欠けたどうしを補い合う働きをする場所であり、そう考えると、賜物というタラントが行き来しているうちに増やされる、銀行のような場所です。 私たち一人ひとりにも賜物はあります。しかし、この賜物とは神さまからお預かりしているものであり、やがてイエスさまが来られたとき、この賜物をどのように増やしたかということを主はご覧になります。 だから、賜物というものは、自分の財産のように思ってはならないわけです。ところが、もしイエスさまがやがて来られることを意識しないでいるならば、この賜物をあたかも自分のもののように思い、自分勝手に用いるようになってしまいます。逆に言えば、賜物を自分勝手に用いている人は、イエスさまが再び来られることを意識していない、ということです。 今、自分勝手、と申しましたが、それなら自分勝手ではない用い方とは何か、ということになりますが、それは、神の国のために用いる、ということです。 神さまが私たちに求めていらっしゃるとおり、貧しい人や病気の人、疎外されている人、捕らえられている人をケアする働きへと実を結ぶ、そうすることによって隣人を愛し、神の栄光を顕す……神の国はそのようにして私たちのうちから実現するものです。 しかし、このように神の国のために賜物を用いることには、多くの犠牲が伴います。頑張りすぎて肉体的にも精神的にも健康を害することもあるでしょう。周りの無理解や中傷によって傷つくこともあるでしょう。誤解されて人間関係にひびが入ることもよくあるものです。お金も出ていく一方です。自分自身の不勉強や人格の欠けを思い知らされて落ち込むこともあります。自分がよかれ、と思ってした行動がかえって問題を引き起こすこともあるかもしれません。 まことに、主の恵みがなければ、一日も続けることができません。そんな思いをするくらいなら、せめて楽に生きたい……そう思いますでしょうか? しかしそれなら、神さまはなぜ私たちのことを、この世界において、世の光、地の塩として召されたのでしょうか? それは、私たちがそう生きられると見込んでくださったからです。わたしの創造したこの世界は荒れ果てている……あなたなら、この世界にわたしの国を拡大できる……。 しかし、このように主が託されたみこころが重荷に感じられる方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。主が再び来られることはわかっている、しかし、賜物を活用することは重荷でしかない。 そういう方はそれでも、どうか、賜物を土に埋めるしもべにならないでいただきたいのです。この賜物のあるままに、霊の銀行である教会に、ご自身もろとも委ねていただければと思います。それこそが、私たち一人ひとりに委ねられた賜物を、もっとも効果的に運用し、増やし、ついには再び来られるイエスさまの御前に堂々と立つ道です。 今年もこれで最後の日曜礼拝になります。さらにイエスさまのご再臨に近づきました。私たちにはどんな賜物がありますでしょうか? この賜物を増やすことができましたでしょうか? 終わりの日の清算を前にして、今日このとき、清算してみましょう。充分に励むことができた、と確信できるならばそれで充分、まだ励むことができるならば、何に取り組めるか、考えましょう。 そして、自分は神さまの期待に耐えきれない、と思うならば、せめて、この霊の銀行なる教会の交わりにとどまりましょう。間違っても、自分でその賜物を何とかしようとしないことです。 しばらくお祈りしましょう。