天上の礼拝

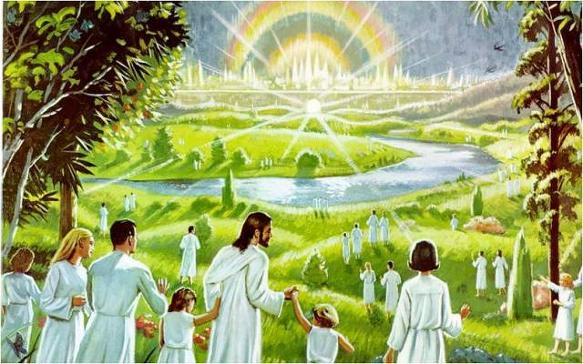

聖書本文;ヨハネの黙示録5:1~14/メッセージ題目;「天上の礼拝」 20年ほど前、神学校を卒業して仙台の教会で働いていたとき、私は教会の若者たちとともに子ども相手の働きをしていました。そのとき私たちは、子どもたちにこんな質問をよくしたものでした。「ねえ、天国ってどんなところだと思う?」するとたいていの子どもはこう答えます。「うーん、花がいっぱい咲いているところ……。」 天国とはいっぱいのお花ですか、なるほどねえ……ひたち海浜公園とか、石岡フラワーパークとかを、もっとすごくした感じでしょうか……きっとこのようなイメージは、子どもにかぎらず、多くの日本人の持つイメージなのだと思います。だれでもおおまかに、天国というものに対するイメージを持っているわけです。 でも、私たちクリスチャンは、聖書をお読みすることによって、天国を垣間見ることを許されています。私たちは天国という場所に対してあれこれ詮索しないで、聖書をお読みすることによって、ふさわしいイメージを持ってまいりたいものです。お花いっぱいをイメージする方には残念なことを申し上げますと、聖書には、天国がお花いっぱいと書いてはいません。まあ、実際はもしかするとお花がいっぱいで、聖書に書いてないだけかもしれませんけれども。 ともかく、聖書の語る天国のイメージ。今日の本文を見ますと、イエス・キリストがほめたたえられ、イエス・キリストが礼拝をお受けになっている様子が描写されています。天国とは、イエスさまが礼拝をお受けになる場所です。 今日のメッセージは、特にイエスさまというお方に集中して学んでまいりたいと思います。では、本文の学びにまいります。3つのキーワードから解き明かしてまいりたいと思います。 第一のキーワード、それは「巻物」です。 今日の聖書本文の前半では、「巻物」ということばが、ひたすら繰り返し登場します。今日の本文は全部で14節ですが、その前半の方で、9節までの間に、なんと6節以外のすべての節で巻物が出てまいります。合わせて8節、全部で14節ある5章のうち8節に巻物が出てきます。半分以上です。この5章においては、巻物というものが極めて重要な役割を果たしていることが分かります。 現在私たちは、こうして製本された聖書を手にしていますが、むかしは言うまでもなく、聖書といえばたくさんの巻物に分かれていたものでした。こうして現に黙示録を記録しているヨハネの時代も、もちろん文書を記録して残す手段は巻物です。 では、ヨハネが見た巻物は何だったのでしょうか? まずそれは、御座に着いておられる方の右の手に握られていました。右の手は、神さまの力を現しています。神さまの力なる右の手、義の右の手に握られた巻物は、神の力、神の義に満ちた存在です。 しかし、これだけでは巻物の正体はわかりません。いったいこれは何が書かれた巻物でしょうか? 内側も外側も字が書かれているとありますが、何が書かれているのでしょうか? これを知る手掛かりは、旧約聖書にあります。おひらきになってください。エゼキエル書2章と3章のみことばです。 まずは8節から10節です。このとき神の民イスラエルは、まことの神さまを離れ、偶像礼拝の罪の中にあり、いよいよそのさばきがバビロン捕囚という形で実現し、完全な亡国の前夜という状況にありました。それでも心が頑なで悔い改めないイスラエル、神の民にみことばを語るべく、エゼキエルは神さまに遣わされていました。神さまはそのような状況において、幻のうちにエゼキエルに巻物をお示しになりました。 このときエゼキエルが見た巻物には、ヨハネが見たのと同じように、表にも裏にも文字が書かれていました。主はその巻物は広げられ、エゼキエルには書かれていた内容がわかりました。それは「嘆きと、うめきと、悲痛」だったというのです。 3章以下を見ますと、神さまはエゼキエルに、この巻物を食べさせ、イスラエルの民にみことばを語れとお命じになりました。この巻物は「嘆きと、うめきと、悲痛」のことばに満ちてはいましたが、口にすると蜜のように甘いものでした。しかしそのみことばは、みことばに対して心を閉ざす頑ななイスラエルに対して、それでも堂々と語るように、主がエゼキエルの口に授けてくださったものでした。 この、エゼキエルの目の前に展開された巻物は、神さまが人と結ばれた契約に人が違反した場合に注がれる呪いを象徴しているとも言えます。また、開封されてその書かれた内容が実行されるべき遺言状とも言えます。ヨハネが見た巻物も、そのような意味で共通していたと言えます。実際、ヨハネの生きた時代、ヨハネもまたその一員であったローマ帝国において、遺言状や契約書というものは、羊皮紙の表裏両面に文字が書かれたもので、詳細な内容が内側に、その要約した内容が外側に書かれ、7つの封印がなされていました。 まさにヨハネの見た幻のとおりです。ヨハネの前に提示された巻物は、ほかならぬ神のみこころそのものでした。神のみこころ、神が愛であることが実現する場は、キリストのからだなる教会においてです。この封印が解かれるなら、教会を愛しておられるという神のみこころははっきり示されます。 しかし、この封印は、7つあり、完全に、完璧に封じられていました。この完璧な封印は、天上の御使いにも、24人の長老たちにも、4つの生き物にも解けませんでした。創世以来の世々の聖徒たちにも、預言者たちにも、使徒たちにも解けませんでした。このまま神はみこころを秘められたまま沈黙されて、教会は反キリストの手によって滅びることが許されようというのだろうか……ヨハネは絶望に襲われ、激しく泣きました。 しかし……ここに大いなる希望が示されました。7つの封印を解いて、神のみこころを示すお方がいらっしゃるというのです。それはイエスさま、あらゆる神に敵対する勢力に勝利されたお方、イエスさまが、その勝利によって封印を解いてくださる、というのです。 7節をご覧ください、イエスさまは、御座に着いておられる御父の御手から巻物を受け取られました。御父が、巻物を開いて啓示することをお許しになった唯一の存在、それはイエスさまです。9節をご覧ください。4つの生き物と24人の長老たちは、イエスさまというお方が、御父から巻物を受け取られ、封印を解くにふさわしいお方だということを告白し、讃美しています。そうです。イエスさまは御父のみこころを握られ、伝えられる主権をお持ちのお方ゆえに、ほめたたえられるお方です。 ヨハネの時代、神の教会は風前のともしびだったと言えましょう。その現実を見れば、どれほど絶望に襲われるしかなかったことでしょうか。現に使徒たちは次々と殉教し、当のヨハネはパトモス島に島流しの憂き目に遭っていました。しかし、その現実以上の現実は、神さまのみこころです。神さまはイエスさまのゆえに、沈黙していらっしゃいませんでした。慰め主なるイエスさまを通して、はっきりみこころをお示しくださり、教会を力づけてくださいました。 私たちも今、コロナ下で礼拝をささげるために集うこともままならないという現実の中にいます。私たちの群れはこうして集えるだけまだよいですが、私の知っている教会の中には、礼拝そのものを中止してしまっている群れもあります。 そのような兄弟姉妹のことを思うと、胸が痛むばかりです。しかし私たちは、この現実の中で絶望していたままでいることはありません。 イエスさまは勝利を得られ、御父のみこころを示してくださいます。それはわざわいをもたらすものではなく、いのちと平安をもたらしてくださるものです。私たちはもう、自分たちの身の上の絶望的な状況を案じて泣いたり、悲しんだりすることはないのです。私たちの現実はこの悲惨に見える世界ではありません。勝利を取ってくださったイエスさまです。 では、イエスさまはどのようにして勝利を取ってくださったのでしょうか? そこで第二のキーワードにまいります。第二のキーワード、それは「屠られた小羊」です。 5節のみことばをお読みします。……ここでイエスさまは、ユダ族から出た獅子、ダビデの根、と表現されています。主がむかしからのお約束のとおりにこの地上に送ってくださったお方、このお方は獅子のごとく、近づきがたい権威をまとわれた強いお方であり、このお方が勝利された、というのです。 獅子は、勇猛果敢に獲物と闘って勝利します。イエスさまもそのように、サタンと勇猛果敢に闘って勝利され、鬣(たてがみ)をなびかせるがごとく、勝利者として君臨されます。 しかし、実際の闘いの姿は、私たちの目にはどのように見えたのでしょうか。6節のみことばをご覧ください。……屠られた子羊として、屠る人の手に従順にわが身を差し出すがごとく、十字架におかかりになりました。御父のみこころを、そのようにしてなしとげられました。 それでもこの子羊は、私たちの知っている子羊、そう、それこそ、2週間前の日曜日のその生態を学んだ、詩篇23篇の子羊とは、大いに異なった姿をしていました。7つの角と7つの目を持っていました。角とは力の象徴であり、それが7つあるということは、完全な力を身にまとっておられる、ということです。 また、7つの目、すなわち7つの御霊。この世界すべてと、この世界に存在するすべてのキリストのからだなる教会を知っておられるお方の全知の象徴です。すなわちこの子羊は、全知全能なる力あるお方、ということです。 しかしこのお方は、屠られたお姿でここにおられます。すなわち、子羊なるイエスさまにとっての究極のお姿は、十字架で死なれたお姿、ということです。しかし子羊はほふられてはいても、死んで横たわった状態でここにいるのではありません。生きて、立っておられます。 十字架で死なれて私たちを罪と死から贖い出し、御父の怒りから救い出してくださって、私たちを御父のもとへと導いてくださったまま、永遠に生きておられるのです。このお方は全知全能なるお方であり、この世界のすべてを見渡されます。そして、すべての教会を見渡していらっしゃいます。イエスさまの御目にはもちろん、この水戸第一聖書バプテスト教会のすべての聖徒たちも見えていらっしゃいます。 この時代の教会は苦難のどん底にありましたが、忘れられてはいませんでした。この地上で勝利し、のちの世で究極の勝利をするように導かれていました。私たちもまた、いまはあらゆる苦しみを体験しているかもしれません。コロナなどその最たるものでしょうし、コロナが引き金となって、私たちクリスチャンのことを悪く思ったり、色眼鏡で見たり、そのような苦しみを私たちは通らされているかもしれません。 しかし、私たちはそのような世の中であえてがんばって、自分の正しさを主張する必要はありません。すべてはイエスさまが十字架のうえで成し遂げてくださいました。私たちのすることは、このようにすべてを成し遂げてくださったイエスさまを信じることだけです。そこから賛美が生まれ、礼拝が生まれます。 私たちは、イエスさまを礼拝すべく、あらゆる部族、言語、民族、国民(くにたみ)の中から選ばれて、いまこうして御前におります。私たちはこの選びの恵みのゆえに、神さまをほめたたえずにはいられません。世々の聖徒ともに礼拝者として御前に集うことを許されているゆえに、心から感謝いたしましょう。 そこで最後の、第三のキーワードです。第三のキーワード、それは「礼拝」です。 8節をご覧ください。4つの生き物と24人の長老は、巻物を受け取った子羊、イエスさまの前にひれ伏しました。 彼らは何を手にしていましたでしょうか? 竪琴、そして聖徒の祈りという名の香の満ちた鉢を手にしていました。 竪琴、というと、もちろん、音楽のために用いるものですが、旧約聖書で竪琴というと、すぐに思いつく人物はいませんか? そう、ダビデです。ダビデはゴリアテを倒す初めての闘いの前から、悪霊に取りつかれて精神を病んでいたサウル王のそばで竪琴を奏で、悪霊を去らせる役割を果たしていたほどの、竪琴の名手でした。 そのダビデはまた、詩人として、数多くの讃美の詩を残し、その多くが「詩篇」という形で聖書に収録されました。先々週学んだ詩篇23篇は、野の羊飼いとしての体験から生まれた実に美しい詩です。 竪琴、それは、神さまをほめたたえる讃美の歌を歌うために奏でる楽器です。讃美において楽器を用いるか否かということに関しては、教団・教派で見解が分かれますが、私たちは、聖書の中にこのように楽器についての記述が多く出てくることからも、楽器は大いに活用すべきと考えてよろしいと思います。なんといっても楽器を用いる最大の根拠、それはこの5章8節のみことばではないでしょうか。楽器の伴奏のある讃美は奨励されてしかるべきです。 琴、ということにかぎっても、この礼拝堂の左右にある、オルガンは「風琴」、ピアノは「洋琴」であり、「琴」です。ギターやベースも弦楽器だから「琴」です。私たちは今もなお、讃美をささげるにふさわしい者とされているのです。 また、イエスさまを礼拝するにあたっておささげするかおり高い香は、祈りです。宗教儀式としてのお香をささげるのではありません。祈りとはイエスさまが慕わしくて、イエスさまと一緒に会話したくて、ひとりでにささげてこそではないでしょうか? まさしく祈りとは、イエスさまとの交わりです。その交わりが積み重なって、イエスさまの前に香る礼拝となるのです。 そういえばですが、みなさまの中には「いのちの道コース」を受講された方も多くいらっしゃいますが、お祈りというものの要素を改めて振り返ってみましょう。「あれをしてください!」「これをかなえてください!」そればかりがお祈りではありません。そこで、おててをご覧ください。この手の五本指は、お祈りの要素を表しています。 まずは親指。これは「賛美」です。親指、お父さん指、これは、私たちのお父さんである「神さま」です。神さまが神さまだから賛美するのです。 次に人差し指。これは「感謝」です。神さま、イエスさま、感謝します。お母さん指、先週私たちは「母の日」でしたが、「ありがとう」と言われるのは、お母さんです。なぜかお父さんはそれほど、ありがとうと言われない! ともかく、賛美して感謝するのです。 次に中指、これは五本指の中でいちばん長い、出る杭は打たれる、とありますが、杭、を、あらためる、と覚えてください、そう、「悔い改め」です。自分から神さまに方向転換する、これが「悔い改め」です。 そして薬指、薬を使って人を治します。そのように、人のために祈ります、その人の状況がよくなるように。そう、「とりなし」です。 最後に小指、赤ちゃん指、赤ちゃんが欲しいものを欲しがるように、大胆に神さまに求めます。願い求める祈りです。 以上、賛美、感謝、悔い改め、とりなし、願い求め、この祈りの生活を、私たちがしっかりしているなら、天の鉢はあふれ、イエスさまの御前に立ち上るお香はいよいよ豊かに、香り高いものとなります。 しかしこの場面をご覧ください、ここでささげられている祈りは、この5つの中でも、特に「賛美」に集中していることにお気づきだと思います。9節と10節。イエスさまがこのように、私たちを選び、王国とし、祭司として御前に立たせてくださり、地を治めさせてくださるゆえに、イエスさまをほめたたえています。当たり前のことではない、まことの恵みのゆえに、これほどまでにもったいない立場にならせていただいたとは。 そして、見渡すかぎり埋めつくす御使いは、こぞってイエスさまをほめたたえています。12節です。すべてをイエスさまにお帰ししています。そして13節、すべての被造物がほめたたえ、14節、4つの生き物は「アーメン」と言い、24人の長老はひれ伏しています。 賛美と祈りに満ち、イエスさまにご栄光をお帰しする、これこそ礼拝です。礼拝とはお勤めのような宗教的行事でもなければ、さりとてエンターテインメントでもありません。私たちの中心でイエスさまの栄光が燦然と輝き、礼拝者が謙遜のかぎりをつくし、イエスさまにすべての讃美と感謝と祈りがささげてこそ、礼拝は礼拝となります。 私たちが招かれているこの場は、まさしく、天上の礼拝が実現した場所です。このただ中にイエスさまがおられます。恐るべきお方……しかし、畏れ多くも、私たちのことを友と呼んでくださり、すべてのみこころの秘密を明らかにしてくださるお方……私たちは日曜日ごとに、そして普段の生活を通して、このお方をともに礼拝すべく招かれています。 イエスさまは十字架の死をもって、罪と死とサタンに勝利してくださいました。その勝利ゆえに、秘められたみこころは私たちに明らかになりました。そのみこころとは、私たちもまた世とサタンに勝利し、永遠に統べ治める者とならせていただく、ということです。そのように、ご自身が勝利され、私たちに勝利を与えてくださったお方、イエスさまは、永遠に礼拝をお受けになるお方です。 今このようにして、私たちも礼拝にともに連ならせていただいていることに、心から感謝しましょう。では、お祈りいたします。